Bégaiement

Effets de l’entraînement rythmique via un jeu sérieux sur le bégaiement et le contrôle moteur (non)verbal chez les préadolescents.es

Est-ce qu’un jeu vidéo sur tablette peut améliorer le bégaiement?

Une question fort intéressante et intrigante à la fois. Plus précisément, mon projet de recherche vise à étudier si un entraînement rythmique non verbal à l’aide d’un jeu vidéo sérieux est un moyen approprié d’améliorer les habiletés rythmiques de la parole chez les préadolescents qui bégaient. En entraînant les capacités rythmiques et de timing, nous espérons voir des effets sur les capacités motrices non verbales (i.e., la synchronisation manuelle sensorimotrice), oromotrices (i.e, production verbale de séquences multisyllabiques) et verbales ainsi qu’une amélioration de la fluidité verbale. Ce sont les préadolescent.es de 9 à 12 ans francophones avec un bégaiement développemental que nous visons avec cette étude. Plus précisément, sur une période de 3 semaines, le participant sera invité à pratiquer ses compétences musicales via un jeu sur tablette durant lequel il devra taper sur l’écran de la tablette avec ses doigts. Il devra y jouer pendant 30 minutes à 1 heure par jour et ce, pendant 5 jours par semaine pour une durée de 3 semaines. Enfin, il y aura trois (3) séances de tests durant lesquelles nous évaluerons les capacités verbales et cognitives. Le tout aura lieu entièrement en ligne. Ainsi, les résultats aideront à établir s’il y a eu cet effet de transfert bénéfique et contribueront à déterminer si l’étude sera concluante comme base avant la conception d’un éventuel essai clinique randomisé. Les résultats seront tout autant pertinents pour les parents et les cliniciens, car ils pourront aider à concevoir des nouvelles approches pour complémenter une thérapie orthophonique d’activités ludiques tout en ayant un potentiel bénéfique.

Les Membres/Collaborateurs Qui Font Partie Du Projet :

Les corrélats neuronaux et physiologiques du rythme linguistique

Avez-vous déjà remarqué que nous adaptons notre façon de parler à celle de notre interlocuteur ?

C’est un phénomène fascinant, et je me suis demandé dans quelle mesure notre interlocuteur peut déjà influencer la préparation motrice de notre propre parole. Ce projet interdisciplinaire vise à explorer cette question en profondeur. Pour cela, j’étudie à la fois des adultes qui bégaient et des adultes qui ne bégaient pas. Mais pourquoi le bégaiement est-il particulièrement intéressant dans ce contexte ?

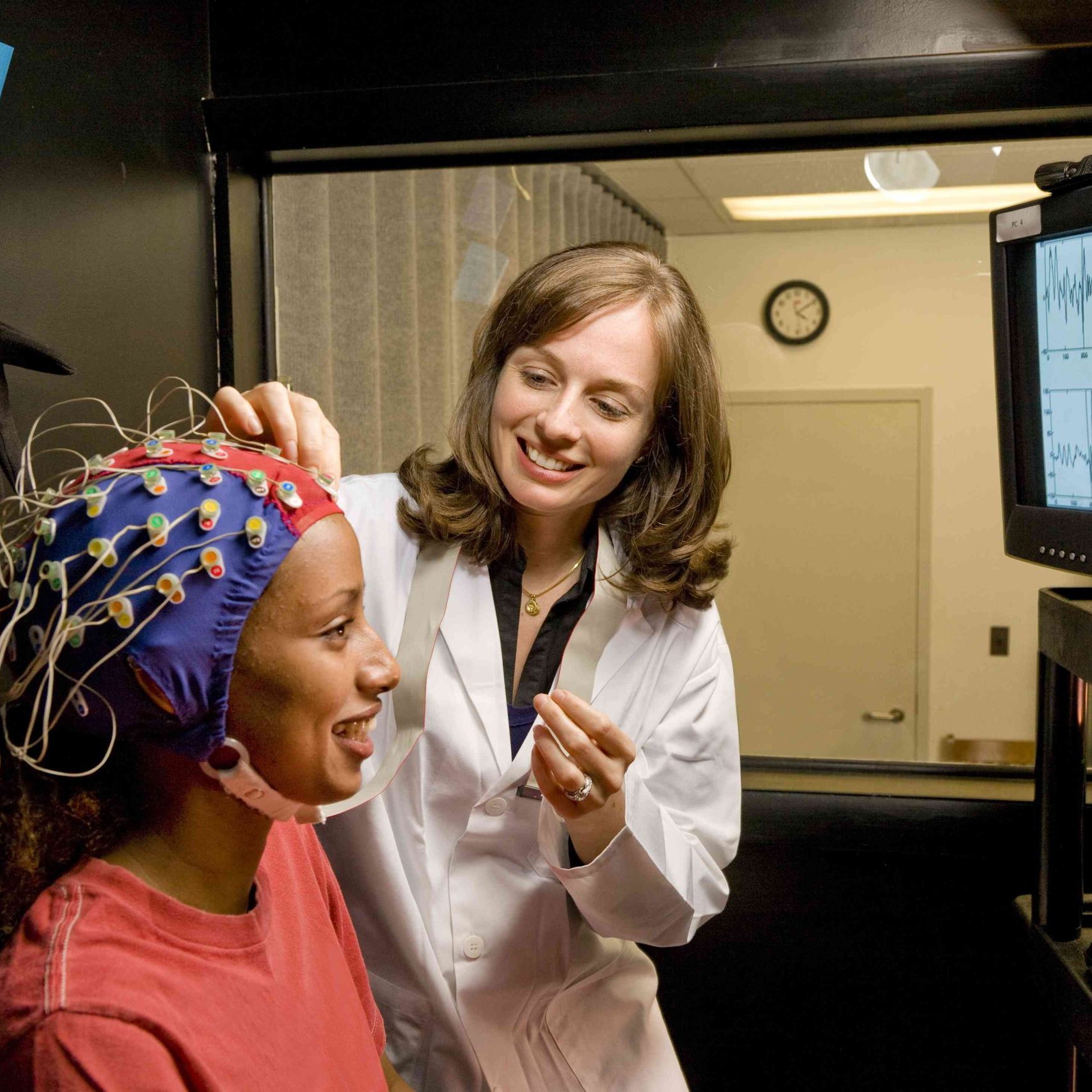

Le bégaiement est un trouble neurodéveloppemental de la production motrice de la parole, caractérisé par des interruptions involontaires du flux de parole sous forme de blocages, de répétitions et/ou de prolongations. Il est aussi très variable, pouvant changer considérablement d’un jour à l’autre — une variabilité encore inexpliquée. Fait intéressant, les personnes qui bégaient parlent souvent plus fluidement lorsqu’elles s’expriment en suivant un rythme externe (par exemple, un métronome). Cela soulève la question suivante : certains styles de parole de nos interlocuteurs (par exemple, une parole très rythmée versus une parole dysfluente) peuvent-ils modifier notre propre préparation motrice de la parole ? Pour le savoir, nous utilisons l’électroencéphalographie (EEG) afin d’enregistrer l’activité neuronale. Nous recueillons également des données électromyographiques (EMG) en mesurant l’activité musculaire de la lèvre supérieure et inférieure. Cette expérience apportera un nouvel éclairage en neurolinguistique en abordant la perception du rythme linguistique sous un angle original. Nous espérons également contribuer à une meilleure compréhension de la variabilité du bégaiement.

Les Membres/Collaborateurs Qui Font Partie Du Projet : Mona Frank, Daniela Sammler, Philip Hoole, Simon Rigoulot

Chanter ensemble – bienfaits pour la parole, la communication et le bien-être des individus qui bégaient

Quels effets le chant de groupe peut-il avoir, spécifiquement auprès d’individus qui bégaient ? Le présent projet cherche à répondre à cette question à travers la formation d’une chorale de dix semaines.

Le bégaiement est un trouble neurodéveloppemental qui entraîne des interruptions du flot de la parole, affectant non seulement la communication, mais aussi le bien-être psychologique des individus, souvent associés à de l’anxiété et de la honte. Il a été observé que les personnes qui bégaient chantent souvent plus fluidement, voire sans bégayer. Le chant en groupe, reconnu pour ses bienfaits psychologiques et physiologiques, n’a cependant pas été étudié spécifiquement chez les personnes qui bégaient. Cette étude vise à évaluer les effets du chant en groupe sur le bien-être, la communication et la fluidité verbale des personnes avec un bégaiement développemental. Un groupe d’adultes et de jeunes adolescents (9-18 ans) participera à des séances de chant hebdomadaires pendant dix semaines. Avant et après ces séances, les participants rempliront des questionnaires sur leur état psychologique et leur bégaiement, et passeront des tests cognitifs et verbaux en ligne. Un test de seuil d’inconfort à la pression sera aussi administré pendant les sessions. Une comparaison sera faite avec un groupe de danse, car bien que chant et danse soient des activités de groupe, seul le chant nécessite l’utilisation continue de la voix. Cette comparaison permettra d’analyser les effets spécifiques du chant en groupe sur les personnes qui bégaient.

L’objectif est d’explorer de nouvelles avenues d’activités de soutien pour les personnes qui bégaient.

Membres/Collaborateurs Qui Font Partie Du Projet : Catherine Des Rosiers, Professeur Frank Russo , Professeur Simone Dalla Bella, Professeur Floris V. Vugt, Professeure Isabelle Peretz , Geneviève Lamoureux

Coordination Rythmique et Langage

Coordination rythmique en relation avec les habiletés motrices dans la communication verbale des enfants

Pensez-vous que communiquer est facile? Les enfants de 4 ans ne le pensent peut-être pas! Une communication efficace implique diverses compétences, et les enfants font face à des défis uniques à mesure qu’ils développent leurs capacités linguistiques. Ce projet de recherche vise à explorer comment les enfants de 4 ans gèrent les conversations et coordonnent leur discours avec différentes personnes. Nous voulons également comprendre comment leurs mouvements physiques sont liés à leur communication. En étudiant les patrons de parole et l’activité physique, nous espérons découvrir comment les enfants adaptent leur discours à différents partenaires de conversation. Nous enregistrerons des enfants de 4 ans, y compris ceux qui bégaient et ceux qui ne bégaient pas et nous collecterons également des données sur leur activité physique à l’aide d’accéléromètres.

Les données collectées seront analysées à l’aide de techniques d’intelligence artificielle pour améliorer la précision des analyses. Nous examinerons les patrons de rythme de la parole, la durée des pauses et le débit de la parole, ainsi que la corrélation entre les mouvements des enfants et leur discours. En acquérant une meilleure compréhension de la façon dont les enfants coordonnent la parole et le mouvement dans la conversation, nous pouvons améliorer les interventions et les stratégies pour soutenir leurs compétences en communication.

Membres/Collaborateurs Qui Font Partie Du Projet : Chantal-Valerie Lee, Professeur Guillaume Dumas , Professeur Ahmed Jerôme Romain

La coordination rythmique lors de conversations dyadiques chez les enfants de quatre ans et son lien avec le développement des capacités cognitives et scolaires

. Maintenir une conversation semble facile pour beaucoup de gens, mais cela nécessite des compétences avancées en production et compréhension du langage, ainsi que des capacités temporelles et rythmiques pour assurer la fluidité. Ces capacités incluent la coordination rythmique, c’est-à-dire la capacité de synchroniser le débit et la durée de sa parole avec celle de son interlocuteur, ce qui peut être un défi pour les jeunes enfants en début d’acquisition des compétences conversationnelles.

Ce projet explore la capacité des enfants de quatre ans à coordonner leur rythme de parole, un âge clé dans le développement du langage et des interactions sociales. Les objectifs sont d’analyser si les enfants peuvent adapter leur débit et la longueur de leurs énoncés selon l’interlocuteur et d’explorer le lien entre cette coordination rythmique et le développement phonologique à cinq ans, essentiel pour l’apprentissage scolaire. L’étude utilise des extraits de parole de 20 enfants enregistrés à la maison, analysés avec des outils d’intelligence artificielle et manuellement. Des tests de conscience phonologique et des tests cognitifs sont aussi administrés aux enfants à quatre et cinq ans.

Ce projet vise à développer des interventions pour soutenir le développement du langage oral des enfants.

Membres/Collaborateurs Qui Font Partie Du Projet : Claudie Gagnon, Judith Labonté (M.P.O., orthophoniste)

La coordination rythmique entre locuteurs lors d’une tâche de lecture alternée: Tâche verbale d’une étude sur l’entrainement rythmique

L’idée de mon projet est partie de loin. Nous voulions voir comment l’influence d’une conversation ou d’une lecture rythmique, permettrait aux enfants ayant un bégaiement de diminuer leurs symptômes de bégaiement. Toutefois, il fallait se créer une base. En général, comment un enfant peut-il être influencé dans son rythme de lecture? Y-a-t-il vraiment une malléabilité dans les compétences de l’enfant qui permettrait à celui-ci de s’adapter au rythme de quelqu’un lors d’une tâche de lecture?

Nous avons donc recruté 20 jeunes neurotypiques âgées de 9 à 12 ans pour constituer notre groupe contrôle. Un texte a été élaboré avec précision pour permettre d’avoir des résultats précis. Le texte comporte donc 9 blocs de deux phrases ayant 17 à 22 syllabes chaque et un mot cible lu par les deux locuteurs. L’enfant devait lire le texte seul et ensuite en alternance avec une adulte. Il était possible de voir ainsi la différence qu’apporte le deuxième locuteur dans la tâche. L’enfant allait-il ralentir son rythme? Suivre la prosodie de son interlocuteur? Faire moins d’erreurs de prononciation?

Les Membres/Collaborateurs Qui Font Partie Du Projet : Marie-Blanche Lessard,

Rythmes Moteurs et Langage

Dynamiques des rythmes moteurs et de la syntaxe : cognition incarnée de la locomotion à travers des langues syntaxiquement diversifiées

Quelle est la relation entre la cognition et le corps humain? – voici la question ultime qui oriente mon projet de recherche. Je vise à étudier l’étendue de la théorie de la cognition incarnée (embodied cognition) qui prédit que l’encodage sémantique des mots (p. ex. des mots qui désignent la locomotion) et la motricité (p. ex. mouvement de la marche) chez les adultes sont interreliés. Par exemple: est-ce que le rythme de la marche change quand on entend des mots et des expressions linguistiques qui parlent de la locomotion? Comment notre cerveau traite le concept des rythmes moteurs? Est-ce que les structures grammaticales des diverses langues du monde (la syntaxe) influencent ce processus? J’utilise la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle (fNIRS) pour acquérir des données d’imagerie cérébrale et la capture de mouvement pour des données kinésiques. Je travaille avec les jeunes adultes, mais ce projet interdisciplinaire aura le potentiel d’ouvrir de nouvelles voies pour étudier l’acquisition des expressions langagières chez les enfants et pour savoir comment le mouvement, le cerveau et le langage contribuent à notre capacité humaine de comprendre le monde.

Membres/Collaborateurs Qui Font Partie Du Projet : Mengwan Xu, Laboratoire de Dr. Simone Dalla Bella, Dr. Mickael Deroche